Artículos de SciELO

Enlace https://scielo.org/es/revistas/listar-por-tema/7/ciencias-biologicas

ARTÍCULO 1

Inteligencia Artificial y comunicación de investigaciones

Por Ernesto Spinak

Introducción

La introducción de la Inteligencia Artificial (IA), los Large Language Models (LLM), ChatGPT, Bard, y Bing, en particular, han cambiado el escenario de la redacción, creación y producción de trabajos de investigación, generando una revolución del mundo editorial académico de manera irreversible. No hay marcha atrás. Debemos aprender a convivir con un nuevo entorno que generará rupturas en nuestros viejos paradigmas en muchos aspectos.

Solo para mencionar algunos temas críticos:

- Quiénes deben ser considerados autores

- Cuáles son las herramientas válidas de IA en la publicación científica original, cuáles no serían aceptables, y cuáles deberán evaluarse progresivamente.

- Qué papel deberán jugar los editores científicos y los árbitros.

- Qué significará plagio y qué hay de los “papermills”.

- Qué dicen las sociedades científicas, las universidades, y el mundo académico en general.

- Si disponemos de procedimientos de software para detectar el uso de IA en los textos producidos.

- Cómo deberían modificarse las instrucciones de las revistas para los autores, editores, etc.

- Cómo irán cambiando las regulaciones de los países… etc.

Comenzaremos hoy con el tema acerca de quiénes pueden ser “autores/coautores” propiamente dichos, según lo indicado por las asociaciones científicas y los editores de revistas que hemos consultado. La lista de editores y asociaciones científicas consultadas se registran al final del artículo en el área de Notas. En las Referencias están los documentos usados.

Consideraciones previas

La adopción de la IA plantea cuestiones éticas clave en torno a la responsabilidad (accountability), las obligaciones y la transparencia de los autores.

Las herramientas de IA ya se están utilizando en publicaciones académicas, por ejemplo, en verificaciones previas a la revisión por pares (calidad del idioma, confirmación de que un envío está dentro del alcance de la revista, etc.). El uso de IA no es intrínsecamente poco ético y puede ser útil, por ejemplo, para autores que no escriben en inglés como su primer idioma. Aunque el uso de herramientas de IA para las traducciones puede traer problemas separados de derechos de autor, dependerá del ser humano asumir la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Porque en última instancia la aplicación responsable de la tecnología requiere supervisión humana, controles y monitoreo.

IA y la comunicación de investigaciones

Los problemas y las objeciones

El uso de IA como el ChatGPT o el Bard u otros que ciertamente vendrán, para escribir, traducir, revisar y editar manuscritos académicos presenta desafíos éticos para investigadores y revistas. Por esta razón algunas revistas, como Science, Nature y muchas otras, han prohibido el uso de aplicaciones de LLM en los artículos recibidos.

Por ejemplo, las herramientas de IA no pueden cumplir con los requisitos de autoría, ya que no pueden asumir la responsabilidad del trabajo enviado debido a que no son “personas” , ni tienen personalidad jurídica. (El estado legal de un autor difiere de un país a otro, pero en la mayoría de las jurisdicciones, un autor debe ser una persona jurídica). Tampoco pueden afirmar la presencia o ausencia de conflictos de intereses ni gestionar acuerdos de licencia y derechos de autor. Debido a esta y otras razones, el mundo de la ética se está volviendo resueltamente en contra de esa idea, y es fácil ver por qué.

Los autores que utilizan herramientas de IA en la redacción de un manuscrito, la producción de imágenes o elementos gráficos del artículo, o en la recopilación y el análisis de datos, deben ser transparentes al revelar en las secciones Materiales y Métodos del artículo (o una sección similar) detalles de cómo se utilizó la herramienta de IA y qué herramienta se utilizó.

Las instrucciones de todas las asociaciones científicas y editores de revistas académicas consultadas incluyen la prohibición de que la IA sea tratada como autora de los artículos académicos y libros que se publican.

Servidores de preprints como medRxiv, su colega bioRxiv, así también la editorial Taylor & Francis, la Universidad de Cambridge, y el Office of Research Integrity del Reino Unido, señalan que las directrices de autoría vigentes indican que ChatGPT no debe ser acreditado como coautor ni coautor.

Lo que importa es quién (o qué) es un autor, y si éste puede responder por la ética y la confiabilidad de su trabajo. Si se obtiene información proveniente de herramientas de IA debería identificarse y corregirse los sesgos en las fuentes de datos y los posibles sesgos en el diseño de las herramientas, porque en última instancia es el ser humano quien sigue siendo moral y jurídicamente responsable de cualquier error en lo publicado o en la infracción de derechos de autor.

Además, cualquier uso de la IA no debe infringir la política de plagio. Los trabajos académicos deben ser originales del autor y no presentar ideas, datos, palabras o material de otros autores sin una citación adecuada y una referenciación transparente. Muchas de las preguntas más apremiantes sobre la IA y el plagio están relacionadas con contenido que no es textual: imágenes, audiovisuales, tablas, ideas, etc. Nuevamente, la atribución es clave: los editores asumen que todo el contenido sea generado por autores humanos a menos que haya una declaración en contrario.

Las Recomendaciones de las sociedades científicas y editores de revistas

- Solo los humanos pueden ser autores;

- Los autores deben reconocer las fuentes de sus materiales;

- Los autores deben asumir la responsabilidad pública de su trabajo;

- Los autores deben asegurarse de que todo el material citado se atribuya correctamente, incluidas las citas completas, y que las fuentes citadas respalden las declaraciones del chatbot. Porque no es inusual que los chatbots generen referencias a obras que no existen.

- Debe indicarse expresamente cualquier uso de chatbots en la evaluación del manuscrito y la generación de revisiones y correspondencia.

- Los editores necesitan herramientas digitales apropiadas para lidiar con los efectos de los chatbots en la publicación. Cuando se usa una herramienta de IA para realizar o generar trabajo analítico, ayudar a informar los resultados (por ejemplo, generar tablas o figuras) o escribir códigos de computadora, esto debe indicarse en el cuerpo del artículo, tanto en la sección de Resumen como en la de Métodos, para permitir el escrutinio científico, incluida la replicación y la identificación.

- Los editores necesitan herramientas apropiadas que les ayuden a detectar contenido generado o alterado por IA. Dichas herramientas deben estar disponibles para los editores independientemente de la capacidad de pago por ellas. Esto es de particular importancia para los editores de revistas médicas donde las consecuencias adversas de la desinformación incluyen daños potenciales a las personas.

El modelo de IA no está diseñado para tomar decisiones críticas ni para usos que tengan consecuencias materiales sobre el sustento o el bienestar de una persona. Esto incluye situaciones en las que se trata de atención médica, sentencias judiciales, o finanzas: áreas que están representadas por muchas revistas y editores académicos.

Los chatbots se activan mediante una instrucción en lenguaje sencillo, o “prompts”, proporcionada por el usuario. Generan respuestas utilizando modelos de lenguaje estadísticos y basados en probabilidades que les dan coherencia y, por lo general, son lingüísticamente precisos y fluidos. Pero, hasta la fecha, a menudo se ven comprometido de varias maneras. Por ejemplo, las respuestas de chatbots actualmente conllevan el riesgo de incluir sesgos, distorsiones, irrelevancias, tergiversaciones y plagio, muchos de los cuales son causados por los algoritmos que rigen su generación y dependen en gran medida del contenido de los materiales utilizados en su capacitación. El problema podría tener consecuencias serias en algunas situaciones lo que ha llevado a que la FTC de EE UU haya abierto recientemente una investigación a OpenAI por posible daño a clientes de ChatGPT

¿Se debe prohibir el uso de AI en la escritura científica?

Hay tres razones para oponerse a las políticas de las revistas que prohíben el uso de LLM al escribir o editar manuscritos académicos.

- Primero, las prohibiciones son inaplicables. Los textos seguramente serán generados a medida que los informáticos y los investigadores encuentren formas de trabajar con ellos.

- En segundo lugar, las prohibiciones pueden alentar el uso no divulgado de los LLM, lo que socavaría la transparencia y la integridad en la investigación.

- En tercer lugar, los LLM pueden desempeñar un papel importante para ayudar a los investigadores que no dominan mucho el inglés a escribir y editar sus trabajos, y también una cantidad de tareas accesorias de investigación.

La respuesta más razonable a los dilemas que plantean los LLM es desarrollar políticas que promuevan la transparencia, la responsabilidad (accountability), la asignación justa del crédito y la integridad.

Qué aplicaciones de IA son aceptables en la redacción científica

Las herramientas de IA pueden ser de gran ayuda para editores, revistas y autores académicos (de hecho, muchas ya se están utilizando). Permiten identificar revisores adecuados, resumir el contenido, pueden etiquetar metadatos, identificar imágenes duplicadas, etc.

De acuerdo a ACL serían actividades válidas para usar la IA en la preparación de un artículo académico:

- Asistencia puramente con el idioma del artículo. Cuando los modelos generativos se utilizan para parafrasear o pulir el contenido original del autor, en lugar de sugerir contenido nuevo, son similares a herramientas como Grammarly, correctores ortográficos, diccionarios y sinónimos, que han sido perfectamente aceptables durante años.

- Búsqueda de literatura. Los modelos de texto generativo se pueden utilizar como asistentes de búsqueda y para identificar la literatura relevante. Se aplican los requisitos habituales para la precisión de las citas y la minuciosidad de las revisiones bibliográficas; tenga cuidado con los posibles sesgos en las citas sugeridas.

- Textos de poca novedad. Algunos autores pueden sentir que describir conceptos ampliamente conocidos es una pérdida de tiempo y puede automatizarse. El manuscrito debería especificar dónde se usó dicho texto y convencer a los revisores de que se verificó que la generación fuera precisa y que esté acompañada de citas relevantes y apropiadas (por ejemplo, usar comillas en bloque para copiar palabra por palabra).

Si bien los LLM pueden cometer algunos errores evidentes, son susceptibles de sesgo e incluso pueden fabricar hechos o citas, estos defectos no deben reprocharse porque los investigadores humanos también pueden cometer errores similares.

Reflexiones y consecuencias

Desde el punto de vista del Modelo SciELO de Publicación, parecería que es importante que las más de 1.300 revistas activas actualmente publicadas de modo decentralizado en las colecciones de la Red SciELO operen con criterios comunes en las instrucciones a los autores bajo este nuevo escenario que incorpora la IA, ChatGPT y similares.

Sea que las revistas todavía se publiquen en la forma convencional de SciELO, o ya estén usando los servicios de preprints, es necesario informar a los autores, dar instrucciones para incorporar los conceptos a las rutinas editoriales, y que los árbitros estén conscientes del tema.

Acá no habrá marcha atrás.

Sociedades científicas y editores de revistas consultados

- Association for Computational Linguistics (ACL): https://www.aclweb.org/portal/

- Cambridge University Press: https://www.cambridge.org/

- Committee on Publication Ethics (COPE): https://publicationethics.org/

- International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE): https://www.icmje.org/

- Journal of American Medical Association (JAMA Network): https://jamanetwork.com/

- Office of Research Integrity (ORI): https://www.research.uky.edu/office-research-integrity

- Taylor & Francis: https://www.tandfonline.com/

- World Association of Medical Editors (WAME): https://www.wame.org/

Posts de la serie sobre Inteligencia Artificial

- GPT, traducción automática y qué tan buenos son: una evaluación integral

- Inteligencia Artificial y comunicación de investigaciones

Referências

Artificial intelligence (AI) and fake papers [online]. COPE: Committee on Publication Ethics. 2023 [viewed 30 August 2023]. Available from: https://publicationethics.org/resources/forum-discussions/artificial-intelligence-fake-paper

Artificial intelligence (AI) in decision making [online]. COPE: Committee on Publication Ethics. 2023 [viewed 30 August 2023]. https://doi.org/10.24318/9kvAgrnJ. Available from: https://publicationethics.org/node/50766

Artificial intelligence and authorship [online]. COPE: Committee on Publication Ethics. 2023 [viewed 30 August 2023]. Available from: https://publicationethics.org/news/artificial-intelligence-and-authorship

Authorship and AI tools – COPE position statement [online]. COPE: Committee on Publication Ethics. 2023 [viewed 30 August 2023]. Available from: https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author

ARTÍCULO 2

Revista Habanera de Ciencias Médicas

versión On-line ISSN 1729-519X

Rev haban cienc méd vol.16 no.5 La Habana set.-oct. 2017

CIENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y SALUBRISTAS

Técnicas de Biología Molecular en el desarrollo de la investigación. Revisión de la literatura

Molecular Biology Techniques for research development. A literature review

Maritza Angarita MerchánI, María Inés Torres CaicedoII, Andrea Katherine Díaz TorresIII

IBacterióloga y Laboratorista Clínica. Magister en Sistemas Integrados de Gestión. Profesora Asistente. Universidad de Boyacá. Tunja, Colombia. mangarita@uniboyaca.edu.co

IIBacterióloga. Máster en Ciencias Biológicas. Profesora Asociada. Universidad de Boyacá. Tunja, Colombia. mariaitorres@uniboyaca.edu.co

IIIEstudiante VIII semestre del Programa Bacteriología y Laboratorio Clínico. Universidad de Boyacá. Tunja, Colombia. andkatdíaz@uniboyaca.edu.co

AGRADECIMIENTOS

Al programa de Bacteriología y Laboratorio

Clínico de la Universidad de Boyacá.

RESUMEN

Introducción: Epidemiología etimológicamente significa "ciencia que estudia enfermedades que afecta a las comunidades"; esta ha venido evolucionando a través de los siglos describiendo y explicando la dinámica de la salud poblacional; ha integrado nuevas ramas, como la epidemiología molecular definida como una disciplina en la cual se implementa técnicas moleculares para aportes científicos, de investigación y clínico.

Objetivo: Presentar las técnicas con fundamento en biología molecular, que han aportado al desarrollo de la investigación.

Material y Métodos: Se realizó revisión de artículos científicos durante los meses de agosto a octubre de 2016 y julio a septiembre de 2017, en inglés, portugués, francés y español en revistas científicas Pubmed, Scielo, Biomed Central, Free Medical Journals, LILACS, Redalyc, Inbiomed, Dialnet, usando términos DeCs descriptores de Ciencias de la Salud y MeSH; se emplearon artículos publicados en el período de 2012 a 2017, usando publicaciones de años anteriores como aporte a la historia del tema.

Resultados: se presentan 05 técnicas de Biología molecular que han aportado a la investigación: RCP, Secuenciación, Hibridación de sondas de ADN, RAPD y RFLP.

Conclusiones: Hoy en día el uso técnicas moleculares permite el estudio de genoma completo o secuencias específicas de ADN cortas o largas con el fin de detectar y analizar secuencias de interés para la investigación en las ciencias agronómicas, forenses, diagnóstico clínico e investigación básica, traslacional y aplicada; cada una de ellas se caracteriza por la confiabilidad y rapidez en la obtención del resultado, robustez, especificidad, sensibilidad y flexibilidad, comparado con métodos fenotípicos.

Palabras claves: Epidemiología, reacción de cadena polimerasa, hibridación, secuenciación, RAPD, RFLP.

ABSTRACT

Introduction: Epidemiology, from the etymological point of view, means "science that studies the diseases that affect the communities". It has been developing through centuries, describing and explaining the dynamics of population health; it has integrated new branches such as molecular epidemiology defined as a discipline in which molecular techniques are implemented for clinical, research, and scientific contributions.

Objective: To present techniques with basis in molecular biology, which have contributed to research development.

Material and methods: A review of scientific articles was made during the months of August-October of 2016, and July-September, 2017 in English, Portuguese, French, and Spanish languages, in scientific journals such as Pubmed, Scielo, Biomed Central, Free Medical Journals, LILACS, Redalyc, Inbiomed, and Dialnet, using DeCs term descriptors of Health Sciences, and the MeSH descriptor; articles published during the time period from 2012-2017 were used, and publications of previous years were also taken into consideration as a contribution to the history of this topic.

Results: 05 techniques of molecular biology which have contributed to research development were presented: PCR, sequencing, hybridization with DNA probes, RAPD, and RFLP.

Conclusions: At present, the use of molecular techniques allows the complete genome or short and long sequences of DNA with the aim of detecting and analyzing sequences of interest for research in agronomy and forensic sciences, clinical diagnosis and basic, translational, and applied research, each of them characterized by reliability and quickness in obtaining result, strength, specificity, sensitivity, and flexibility, compared to phenotypic methods.

Keywords:Epidemiology, polymerase chain reaction, hybridization, sequencing, RAPD, RFLP.

INTRODUCCIÓN

En la lucha contra las enfermedades infecciosas, se ha hecho necesaria la optimización de la especificidad, sensibilidad y rapidez de técnicas de diagnóstico tradicional; sin embargo, con el auge de la investigación y la necesidad de diagnósticos oportunos y eficaces, han surgido técnicas de laboratorio con fundamento en biología molecular aplicadas en programas de prevención, control y tratamiento. Entre las alternativas diagnósticas propuestas a estos retos, se describen técnicas como la reacción de cadena de polimerasa, hibridación de sondas de ADN, secuenciación de genomas, secuenciación paralela, también conocida como masiva o de nueva generación (NGS), pirosecuenciación, Polimorfismo amplificado aleatorio ADN (RAPD) y Polimorfismo de Longitud de Fragmento de Restricción (RFLP) entre otras, cuya introducción en los laboratorios busca brindar apoyo en la obtención de resultados altamente confiables.1

La Reacciónen Cadena de la Polimerasa (RCP) ha sido la principal herramienta diagnóstica que ha aprovechado las bondades de la biología molecular al punto de alcanzar gran versatilidad como técnica de análisis.2La especificidad, el rendimiento y la fidelidad de la RCP se encuentra directamente influenciada por los diferentes componentes que la integran como la mezcla de reacción, régimen de ciclaje y la ADN polimerasa;3 la técnica permite la amplificación selectiva de cualquier segmento de ADN, conocer las secuencias que lo flanquean, obtener una secuencia de ADN concreta sin recurrir a la clonación en un organismo huésped.4 Sus aplicaciones son variables e ilimitadas, ejemplo de ello, es la posibilidad de realizar estudios de expresión genética, secuenciación directa de secuencias amplificadas, detección de mutaciones, seguimiento de la efectividad de tratamiento de enfermedades, diagnósticos de enfermedades genéticas e infecciosas y en ciencia forense en la identificación de restos biológicos, determinación de paternidad y pruebas periciales en criminalística.5

La secuencia del ADN consiste en determinar el orden de las bases A, C, G y T en un fragmento de ADN; este método fue descrito por Sanger en 1977, y permite obtener la secuencia de un fragmento determinado de ADN, un gen o parte de este, y ser empleado en la actualidad.6 Este método ha ido evolucionando con el tiempo y en la actualidad se han implementado diferentes tipo de secuencias, destacándose la secuencia paralela, masiva o de nueva generación (NGS), que permite la exploración de genomas completos de humanos u otras especies;7 y la pirosecuencia, con la cual es posible determinar la secuencia de una molécula de ADN, identificando bases individuales, o secuencias cortas de ácidos nucleicos en posiciones determinadas.8 La hibridación, es un método que se basa en la unión de dos cadenas sencillas de ácidos nucleicos que producen estructuras de doble hebra, las cuales son híbridos de ADN, ARN-ARN o ADN- ARN.8,9 El método de hibridación se basa en el desarrollo de dos moléculas de ácidos nucleicos: una homogénea de secuencia distinguida como sonda y la otra heterogénea de secuencia desconocida, la cual contiene la secuencia diana que se quiere analizar.10 Los ácidos nucleicos de cadena sencilla, provienen de ADN clonado y fragmentado por enzimas de restricción, o de oligonucleótidos sintéticos.11

Existen otras técnicas moleculares que han aportado significativamente a la investigación como los denominados marcadores RAPD (Polimorfismo amplificado aleatorio ADN), quienes con base en la RCP, gracias a ellos es posible la detección de los polimorfismos existentes en la secuencia de ADN a estudiar y los RFLP (Polimorfismo de Longitud de Fragmento de Restricción),10 los cuales expresan las diferentes entre individuos en secuencias específicas del ADN y que son reconocidas por diferentes enzimas que cortan dichas secuencias, y da origen a pequeños fragmentos que pueden ser analizados a través de electroforesis.11

OBJETIVO

El objetivo de este artículo de revisión es dara conocer técnicas con fundamento en biología molecular, que han aportado al desarrollo de la investigación en diferentes campos de aplicación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión de artículos científicos durante los meses de agosto a octubre de 2016 y julio a septiembre de 2017, en inglés, portugués, francés y español en revistas científicas iberoamericanas indexadas en Pubmed, Scielo, Biomed Central, Free Medical Journals, LILACS, Redalyc, Inbiomed, Dialnet, usando términos DeCs descriptores de Ciencias de la Salud y MeSH para la validación de las palabras claves.

Se emplearon en mayor cuantía artículos publicados en el período de 2012 a 2017, aunque fue necesario usar publicaciones de años anteriores como aporte a la historia del tema.

Se obtuvo un total de 80 artículos, a los cuales se les aplicaron criterios de inclusión y exclusión consistentes en vigencia y aporte a la temática a tratar, donde finalmente se seleccionaron un total de 56, con los que se construyó una base de datos a partir de la cual se efectuó un análisis bibliométrico para su clasificación por tema de interés, autores y fechas de publicación.

Se quiere declarar como principal limitación de esta revisión, el acceso a publicaciones que no permiten la consulta gratuita de sus contenidos

DESARROLLO

Epidemiología Molecular

La epidemiología molecular es una rama de la disciplina aplicada al estudio de enfermedades infecciosas, en la cual se implementan técnicas moleculares utilizadas para la identificación de agentes patógenos en los estudios epidemiológicos; tiene como objetivo describir la distribución de la enfermedad y sus factores de riesgo con el fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural.12 Se basa en análisis estadísticos mediante métodos geográficos que permite evaluar el desarrollo de la afección, 13 y detectan y cuantifican material genético específico proveniente de muestras biológicas, estudio de brotes, caracterización de microrganismos, relaciones existentes entre genotipos y estudios de factores de virulencia.14

El diagnóstico molecular es una área dinámica en constante desarrollo que ha revolucionado el diagnóstico clínico, mostrando un impacto en las áreas de salud, 15 y obligado a la implementación de herramientas claves para el equipo clínico que generan un beneficio directo para el paciente.16

El principio de la epidemiología molecular radica en el estudio de las enfermedades infecciosas a través del empleo de técnicas moleculares que permitan el estudio del genoma de bacterias, virus, viroides, hongos y parásitos, agentes etiológicos de dichas enfermedades.17

Aplicaciones

La epidemiología molecular se emplea como método de diagnóstico para diferentes patologías, su principal aplicación se encuentra en:

1. Métodos moleculares para tipificación:

Se denomina tipificación a la identificación y caracterización de microorganismos patógenos que permite establecer la identidad de los microorganismos causantes de brotes infecciosos, determinando la fuente de infección y sus posibles patrones de diseminación; asimismo establece la prevalencia del agente infeccioso en una población.18

La técnica de tipificación a emplear dependerá de los requerimientos y características del sistema analizado; sin embargo, cualquiera que sea el método de tipificación, debe ser evaluado previamente en cuanto a su capacidad para generar la información epidemiológica requerida. La tipificación puede ser evaluada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Detección, identificación y tipificación de la totalidad de los aislados analizados.

- Repetibilidad y reproducibilidad del método.

- Estabilidad genética del marcador, neutral por las fuerzas evolutivas.

- Exclusión de los diferentes grupos de individuos con probabilidades elevadas.

- Capacidad del método para arrojar resultados similares a los obtenidos a través de otras técnicas.

- Efectividad entre los costos económicos generados por la aplicación del método y las ganancias obtenidas al lograr la prevención y control de la enfermedad.

- Relación entre los logros obtenidos a nivel económico, recursos y tiempo empleado.19

2. Métodos moleculares fenotípicos y genotípicos:

Los métodos fenotípicos se basan en la determinación de características bioquímicas y/o fisiológicas, constituyen la primera herramienta para la comparación de microorganismos que incluye la determinación de actividades enzimáticas, la capacidad metabólica y los determinantes antigénicos o susceptibilidad a agentes bactericidas; sin embargo, con este tipo de métodos no se pueden identificar genes, polimorfismo o mutaciones que determinen la expresión de las características visibles en medios de cultivos, pruebas bioquímicas y de susceptibilidad.20-22

Los métodos genotípicos estudian el genoma del microorganismo causal de la enfermedad y posibilitan el análisis de características de polimorfismo genético concurrente en los agentes etiológicos.23 Se basan en la localización del material genético del organismo, lo que permite generar nuevos cambios en el patrón de expresión genética, y brinda alternativas más estables y reproducibles.24

Dentro de las técnicas empleadas en genotipificación se describen:

1. Reacción en cadena de la polimerasa (RCP).

2. Secuencia del genoma.

a. Secuenciación NGS.

b. Pirosecuencia.

3. Hibridación con sondas de ADN.

4. RAPD.

5. RFLP.

Cada técnica ha ofrecido una alternativa para la investigación epidemiológica; sin embargo, también tienen aplicables limitadas.25

1. Reacción en cadena de la polimerasa (RCP)

En los últimos años se han venido desarrollando nuevas técnicas moleculares de tipificación basadas en la RCP, que han dado un gran avance en la evolución del estudio de las enfermedades infecciosas a través de estudios epidemiológicos moleculares que tiene por objeto determinar la relación clonal existente entre varios aislados de una misma especie, mediante técnicas de tipificación que involucran la amplificación de genes o secuencias de ADN polimórficas.26 Los métodos genotípicos amplifican regiones in vitro específicas de ADN al emplear secuencias que delimitan la zona de amplificación; a partir de una copia de la región a amplificar se adquieren millones de copias que posibilitan su detección y reflejan la presencia de la región de ADN en la muestra a analizar; para esta transformación actúan varias proteínas que cooperan en la síntesis de nuevas hebras de ADN a partir de otra que funciona como molde.27,28

Esta técnica, ha tenido diferentes avances y aplicaciones, las cuales se presentan en la Tabla.29-33

2. Secuenciación del genoma

Es una técnica que determina la secuencia completa de ADN en el genoma de una persona; consiste en determinar el orden de las bases Adenina, Citosina, Guanina y Timina en un fragmento de ADN. Con esta técnica se logra obtener secuencias hasta 500 bases aproximadamente, estas son ensambladas a un genoma de referencia que secuencia un genoma completo. Este método ha cambiado la manera de entender la genética basándose en la identificación de las causas reales de la herencia, centrándose en estudios genéticos de individuos con un fenotipo definido y enfermedades de herencia mendeliana producida por genes conocidos; estas evalúan el fenotipo y la secuencia del gen que puede estar afectado y presentan una sensibilidad muy alta para detectar mutaciones.34

Uno de los proyectos más famosos en la historia de la biología molecular, fue el Proyecto genoma Humano (PHG), el cual propuso determinar la secuencia completa (más de 3 000x10⁶ pares de bases) del genoma humano; el método localiza con exactitud los 100 000 genes de ADN aproximadamente y el resto de material hereditario de los seres humanos, responsables de las instrucciones genéticas de todo lo que conforma a un ser humano desde el punto de vista biológico.35

Con el decursar del tiempo, la secuencia ha venido experimentado una serie de modificaciones al método descrito inicialmente por Sanger, y generado otros tipos de secuencia con la NGS y la pirosecuencia, muy empleadas en la actualidad en investigación clínica y estudios epidemiológicos; los métodos mencionados se presentan a continuación.

a. Secuencia paralela, masiva o de nueva generación (NGS)

La secuencia de ácidos nucleicos permite establecer el orden de los nucleótidos presentes en las moléculas de ADN o ARN a estudiar, razón por la cual, su uso ha aumentado en los últimos años exponencialmente en investigaciones y laboratorios clínicos alrededor del mundo; es así como la NGS se ha implementado gracias a la posibilidad que brinda de realizar secuencia masiva y paralela de millones de fragmentos del ADN y/o ARN presente en la muestra, con el empleo de tecnología de punta, a muy bajo costo y con un muy alto rendimiento, por lo que se pudo amplificar un genoma completo en un solo día.36,37

La NGStiene alta aplicación en estudios epidemiológicos gracias a las ventajas ofrecidas por este tipo de métodos como es el uso de genomas completos para establecimiento de relaciones filogenéticas entre especies, identificación de posibles recombinaciones y marcadores epidemiológicos que aportan a la identificación de posibles mutaciones en una población,38 por ello, es considerada como una tecnología revolucionaría en estudios epidemiológicos aplicados a la ciencia básica, investigación traslacional, diagnóstico clínico, agronomía, ciencia forense y ciencia aplicada.39

Este tipo de secuencia también conocida como No-Sanger, está disponible en diferentes plataformas o formatos que permiten la generación de datos con ventajas y desventajas propias de cada casa matriz; dentro de las ventajas se destacan la calidad de los datos obtenidos a partir de las secuencias, la robustez y el bajo ruido presente en el cromatograma; como desventajas se han reportado la disponibilidad de un laboratorio con capacidad bioinformática que garantice la calidad en obtención e interpretación de los datos, así como la necesidad de realizar control sobre secuencias aleatorias o inespecíficas que pueden interferir con la secuencia.38

b. Pirosecuencia

Se caracteriza por la secuencia por síntesis de ADN con detección en tiempo real; esta técnica es usada para la identificación de bases individuales o secuencias cortas de ácidos nucleicos en posiciones predeterminadas, a través del uso de fosfato durante la incorporación de los nucleótidos a la cadena de ADN, seguido de una serie de reacciones enzimáticas.40

Es el único método de secuencia que se desarrolló como alternativa a la secuencia clásica de ADN; si se compara con otras técnicas molecular, la pirosecuencia es simple, robusta, rápida, sensible, altamente cuantitativa y precisa, flexible, costo efectiva y tiene la capacidad de automatización de la muestra;41,42 se ha empleado en estudios de análisis de variaciones genéticas, estudios agronómicos que permiten el desarrollo de cebadores y sondas específicas que aporten a programas de certificación de la calidad de alimentos,43 cambios en comunidades microbianas de diferentes ambientes,44 resolución de casos en ciencias forenses,45 microbiología, así como en la detección de mutaciones en patologías de interés clínico.46,47

3. Hibridación de sondas de ADN

La hibridación de sondas se conoce como el análisis en muestras para detectar la presencia de ácidos nucleicos (ADN o ARN), realizando una combinación anti paralela de estas con una molécula de doble cadena. Sus técnicas se utilizan para detectar una molécula diana partiendo de una sonda complementaria a ella. Muchas técnicas moleculares están basadas en la hibridación como la RCP; estas se usan en el diagnóstico de enfermedades, la identificación de microorganismos patógenos, estudio de perfiles de expresión génica, localización de genes en cromosomas o de ARNm en tejidos in situ y en la comparación de especies patógenas.48,49

4. RAPD (Polimorfismo amplificado aleatorio ADN)

También conocida como polimorfismo de producto amplificado al azar, es una técnica que emplea marcadores moleculares para amplificación por RCP de secuencias cortas de ADN polimórfico empleando un cebador de secuencia corta (10 a 12 pares de bases –pb). Al ser una técnica basada en la RCP, necesita control sobre ciertos factores que pueden influir directamente en el desempeño de la técnica como los dNTPs, TaqDNA polimerasa, temperatura de hibridación, tiempo de extensión, ciclos y la integridad de la cadena molde.50

En investigación, este tipo de técnica se emplea análisis genéticos que permitan el establecimiento de similitudes entre comunidades de la misma especie (ejemplo: bacterias y plantas), un ejemplo de ello, es el estudio de la relación entre la resistencia al arsénico en flora bacteriana proveniente de muestras de suelo, estudio realizado en India y publicado en Molecular Phylogenetics and Evolution en 2016.51

5. RFLP (Polimorfismo de Longitud de Fragmento de Restricción)

Se denomina también fragmentos de restricción de longitud polimórfica, resultante de la variación de una secuencia de ADN reconocida por las enzimas de restricción usadas para cortar secuencias de ADN en lugares conocidos; son empleados principalmente como marcadores en mapas genéticos. Es un método comúnmente empleado por su rapidez en la obtención del resultado, bajo costo y especificidad; necesita ciertas condiciones para su funcionamiento, consistentes en el uso de enzimas de restricción adecuadas, condiciones de optimización y amplificación, y análisis de los productos amplificados (fragmentos de restricción) a través de electroforesis principalmente en gel de azarosa.52-54

Dentro de las ventajas descritas se encuentra que para su desempeño necesita un mínimo de instrumentos de laboratorio; se ha aplicado en diversos estudios que han permitido establecer o identificar especies bacterianas propias de humanos y animales (ejemplo: biovares de Brucella melitensis,55 la discriminación entre especies patógenos de diferentes microorganismos causantes de infecciones en humanos o presentes en algunos productos de consumo humano y estudios metagenómicos.56

CONCLUSIONES

Las técnicas empleadas en la investigación con fundamento molecular, han permitido un avance significativo en la investigación, y aportado principalmente al desarrollo epidemiología molecular como ciencia aplicada para el conocimiento de características genotípicas de comunidades bacterianas en diferentes ambientes como el ambiental, veterinario y humano, y generado conocimiento sobre el comportamiento epidemiológico y los cambios que las poblaciones principalmente bacterianas han desarrollado como mecanismo de defensa y/o adaptación a sus condiciones de hábitat.

Hoy el uso de técnicas moleculares como la NGS, pirosecuencia, RAPD y RFLP, permite el estudio de un genoma completo o secuencias específicas de ADN de secuencias largas o cortas con el fin de detectar y analizar secuencias de interés para la investigación en las ciencias agronómicas, forenses, diagnóstico clínico e investigación básica, traslacional y aplicada.

Cada método presentado en esta revisión, se caracteriza por la confiabilidad y rapidez en la obtención del resultado, robustez, especificidad, sensibilidad y flexibilidad, si se compara con métodos fenotípicos, siendo este un aporte directo y accesible para el desarrollo de la epidemiología molecular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bolívar AM, Rojas A, García LP. RCP y RCP-Múltiple : parámetros críticos y protocolo de estandarización (RCP and RCP-Multiplex:critical parameters and standardization protocol). Avan Biomed. 2014;3(1):25-33.

2. Ranjbar R. "Typing methods used in the molecular epidemiology of microbial pathogens: a how-to guide. New Microbiol .2014; 37(1):15.

3. Conca N. "Diagnóstico etiológico en meningitis y encefalitis por técnicas de biología molecular". Rev. chil. pediatr. 2016; 87(1): 24-30.

4. Martínez C, Silva E. Métodos físico-químicos en biotecnología. Anal Chem. 2004;62(13):1202-14.

5. He Q, Barkoff AM, Mertsola J, Glismann S, Bacci S. Integration of epidemiological and laboratory surveillance must include standardisation of methodologies and quality assurance. Euro Surveill. 2012;17(32):1-10.

6. Arpajón PV. MicroARNs : una visión molecular. Salud UIS. 2011;(29):289–97.

7. Jiménez EA, Gobernado I, Sánchez HA. Secuenciación de genoma completo: Un salto cualitativo en los estudios genéticos. Rev Neurol. 2012;54(11):692-8.

8. Kim HJ. Clinical investigation of EGFR mutation detection by pyrosequencing in lung cancer patients. Oncol Lett. 2013;5(1): 271-276.

9. Gloria PB. Diagnóstico de Helicobacter pylori mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Rev Cuba Med Trop. 2004;56(2):6.

10. Cui C. Determination of genetic diversity among Saccharina germplasm using ISSR and RAPD markers. CR Biol. 2017; 340(2): 76-86.

11. Rasmussen HB. Restriction fragment length polymorphism analysis of RCP-amplified fragments (RCP-RFLP) and gel electrophoresis-valuable tool for genotyping and genetic fingerprinting. Chapter from the book Gel Electrophoresis - Principles and Basic. 2012.

12. Labarca J. Utilización del antibiotipo como marcador epidemiológico en infecciones intrahospitalarias: Comparación con la epidemiología molecular Antibiotype utilization as an epidemiological marker in nosocomial infections: comparison with molecular epidemiology. Rev Chil Infect. 2002;19(2):157-60.

13. Lilia M, Mesa F. Características, ventajas y desventajas de la hibridización in situ para la identificación de agentes patógenos. Rev Biomedica. 2013;63-78.

14. Martínez RR. Empleo de la técnica hibridación in situ fluorescente para visualizar microorganismos. Salud UIS. 2011;43(3):307-16.

ARTÍCULO 3

Nutrición Hospitalaria

versión On-line ISSN 1699-5198versión impresa ISSN 0212-1611

Nutr. Hosp. vol.36 no.2 Madrid mar./abr. 2019 Epub 27-Ene-2020

https://dx.doi.org/10.20960/nh.2466

REVISIONES

Ácidos grasos trans y ácido linoleico conjugado en alimentos: origen y propiedades biológicas

Trans fatty acids and conjugated linoleic acid in food: origin and biological properties

1Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. CIAL (CSIC-UAM). Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Spain

Los ácidos grasos trans (AGT) son componentes lipídicos minoritarios que se encuentran en distintos alimentos, entre ellos, aquellos derivados de animales rumiantes, que han merecido atención por su relación con el riesgo de incidir en enfermedades cardiovasculares. El origen de los AGT en los alimentos se encuentra mayoritariamente en los procesos de hidrogenación industrial de aceites vegetales insaturados y en las reacciones enzimáticas de biohidrogenación que tienen lugar, de forma natural, en el tracto digestivo de los rumiantes. Aunque las moléculas que se generan por ambos mecanismos son similares, la distribución isomérica de los AGT es muy diferente, lo que puede generar diferencias a la hora de evaluar los efectos biológicos derivados de su consumo. Las grasas vegetales parcialmente hidrogenadas son abundantes en ácido elaídico (trans-9 18:1) y trans-10 18:1 entre otros. En contraste, el ácido vacénico (trans-11 18:1) es el principal AGT presente en la leche y otros productos derivados de rumiantes, siendo además precursor fisiológico del ácido linoleico conjugado, un componente al que se atribuyen numerosos efectos beneficiosos para la salud. En este artículo se actualizan los efectos biológicos y las potenciales propiedades bioactivas de estos ácidos grasos.

Palabras clave: Ácidos grasos trans; Ácido linoleico conjugado; Alimentos; Salud

Trans fatty acids (TFA) are minor lipid components present in different foods, including ruminant derived products, which have received great attention due to their relationship with cardiovascular disease risk. The origin of TFA in food is mainly related to the industrial hydrogenation processes of unsaturated vegetable oils, but they can also occur naturally in the digestive tract of ruminants by enzymatic biohydrogenation reactions. Both mechanisms generate similar TFA compounds. However, TFA consumption may exert different biological effects depending on the isomeric distribution, which is strongly influenced by the dietary source (i.e., industrial or natural). Industrial partially hydrogenated vegetable fats are rich in elaidic (trans-9 18:1) and trans-10 18:1 fatty acids, among others. In contrast, vaccenic acid (trans-11 18:1) is the major TFA isomer detected in milk and other ruminant derived products. Vaccenic acid is the physiological precursor of conjugated linoleic acid, a bioactive lipid with beneficial effects on human health. This article provides updated information on the biological effects and potential bioactive properties of TFA considering both, their chemical structure and provenance.

Key words: Trans fatty acids; Conjugated linoleic acid; Food; Health

INTRODUCCIÓN

No existe una definición unánime de ácido graso trans (AGT) que concierna a toda la comunidad científica. La European Food Safety Authority (EFSA) los define como "todos aquellos ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que tengan al menos un doble enlace en configuración trans" 1. Sin embargo, la Comisión Mixta FAO/OMS 2 del Codex Alimentarius tiene una visión más restrictiva y considera AGT solo aquellos "ácidos grasos insaturados que contienen uno o varios dobles enlaces aislados (no conjugados) en una configuración trans" coincidiendo con la definición que algunos países como Estados Unidos, Canadá y Dinamarca dan de estos componentes en su legislación 3. Esta restricción es importante puesto que la grasa láctea es de los pocos alimentos que poseen cantidades apreciables de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) con dobles enlaces conjugados, algunos de ellos con configuración trans, y el valor nutricional de los mismos puede ser relevante, tal y como se expondrá posteriormente.

En términos generales, los ácidos grasos (AG) insaturados de las grasas de origen vegetal y buena parte de origen animal poseen dobles enlaces provistos de configuración geométrica cis. Sin embargo, los AGT también se encuentran de forma natural en alimentos derivados de rumiantes, como la carne, el queso o la leche. Desde el punto de vista estructural, un doble enlace cis produce una acodadura en la cadena hidrocarbonada, formando un ángulo de 30°, a diferencia de la configuración trans, que se asemeja a una estructura lineal característica de las cadenas saturadas. Estas diferencias estructurales derivadas de la configuración de los dobles enlaces condicionan las propiedades físicas y químicas de los AG presentes en los distintos alimentos.

ORIGEN DE LOS ÁCIDOS GRASOS TRANS

Las dos principales fuentes de AGT en los alimentos son los procesos de hidrogenación industrial (HI) de grasas vegetales ricas en AG insaturados y la biohidrogenación ruminal (BHR) que ocurre en el tracto digestivo de los animales rumiantes. La HI se desarrolló a principios del pasado siglo y consiste en introducir gas hidrógeno en aceites vegetales ricos en AG insaturados, bajo condiciones variables de presión y temperatura, en presencia de un metal como catalizador. Mediante esta tecnología, los AG insaturados se hidrogenan parcial o totalmente generando grasas sólidas o semisólidas menos susceptibles a la oxidación. Si el producto se hidrogena a saturación, se obtiene una grasa completamente saturada y de alto punto de fusión, libre de isómeros cis y trans. Si la HI se realiza bajo condiciones controladas (hidrogenación parcial), se obtiene una mezcla de AG saturados, monoinsaturados, y pequeñas cantidades de PUFA, con isomería cis y trans. Dado que la configuración trans es más estable, en este proceso la mayoría de los dobles enlaces de los AG se transforman de cis a trans o cambian de posición dentro de la cadena hidrocarbonada. Los contenidos de AGT y de isómeros formados en la HI son muy variables y dependen de parámetros como el tipo de AG insaturados presentes en el aceite de partida, la naturaleza del catalizador y las condiciones de hidrogenación. Los AG que se forman son, principalmente, isómeros geométricos y posicionales del ácido oleico (cis-9 18:1). El perfil isomérico de los AGT de estos productos se atiene a una distribución gaussiana con los contenidos más elevados para las moléculas trans-9, trans-10, trans-11 y trans-12 18:1 (Fig. 1), siendo el ácido elaídico (trans-9 18:1) el más estable y más abundante.

Figura 1 Distribución de los isómeros trans 18:1 en grasa láctea de vaca (A) y grasa vegetal hidrogenada (B). El eje de abscisas muestra la posición del doble enlace en la cadena hidrocarbonada. Tomada con permiso de Gómez-Cortés y cols. 10.

El proceso de BHR se produce de forma natural en el rumen, la principal cavidad digestiva de las especies animales poligástricas. Es el resultado de la acción de enzimas de la microbiota digestiva que transforman los AG insaturados de la dieta en saturados, siendo los AGT intermediarios de estas reacciones enzimáticas. La BHR es un mecanismo de defensa de los microorganismos contra la toxicidad que para ellos representa la presencia de PUFA. Debido a la BHR, la mayor parte de los ácidos oleico, linoleico y α-linolénico aportados por la dieta se terminan transformando en ácido esteárico (18:0). Sin embargo, el proceso no es completamente eficiente y resulta en la acumulación ruminal de numerosos AG mono- y poliinsaturados característicos (isómeros cis y trans de los ácidos oleico, linoleico y α-linolénico) que pasan al torrente sanguíneo y se transfieren a la glándula mamaria. Es importante destacar que su presencia en la grasa láctea se relaciona directamente con los AG insaturados mayoritarios presentes en la ración de los animales 4,5,6.

Alimentos como la leche, el queso y la carne de rumiantes contienen entre 1-5% de AGT de forma natural. Entre estos, los AG monoinsaturados de 18 átomos de C son los más abundantes. El trans-11 18:1, también conocido como ácido vacénico (AV), es el isómero cuantitativamente más importante y constituye en torno al 50% de los ácidos trans 18:1 totales. En menor proporción estarían los isómeros desde el trans-4 hasta el trans-16 18:1 (Fig 1). En definitiva, las grasas producidas por HI y BHR presentan isómeros trans comunes, pero las proporciones individuales de cada uno de ellos varían sustancialmente.

Los AGT en la dieta también pueden tener su origen en los procesos de desodorización, tras el refinado de aceites vegetales o de pescado, o en el calentamiento de los aceites a altas temperaturas, en general en niveles del 0,2 al 1%. Se ha documentado que a 150 °Cse iniciaba la formación de AGT y se incrementaba significativamente a temperaturas superiores a 220 °C, siendo el contenido en AGT dependiente también del tiempo de calentamiento 3,7,8.

ORIGEN DEL ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO

CLA, derivado del inglés conjugated linoleic acid, es el acrónimo que comprende el grupo de isómeros de ácido linoleico con dobles enlaces conjugados con distinta posición y geometría (cis o trans). La mayor fuente de CLA en la dieta humana es casi exclusivamente la carne de rumiante y, principalmente, los productos lácteos a los que no se ha separado la grasa 9. La concentración total de CLA en leche proveniente de rumiantes no sometidos a regímenes especiales de alimentación oscila entre el 0,3 y el 1,0% del total de AG 10.

Los isómeros conjugados del ácido linoleico en los productos derivados de rumiantes presentan posiciones de los dobles enlaces de 7-9 a 12-14 y cubren las cuatro configuraciones geométricas posibles (cis-cis, cis-trans, trans-cis y trans-trans). El principal isómero es el ácido ruménico (cis-9, trans-11 18:2, AR), que representa al menos el 75% del CLA total. Otros isómeros como el trans-10 cis-12 18:2 también están presentes de forma natural en la fracción lipídica de los productos lácteos, pero en cantidades muy bajas (Tabla 1).

Tabla I Contenido mínimo y máximo (% de ácidos grasos totales) de isómeros del ácido linoleico conjugado individuales en leche de vaca, oveja y cabra

Los datos han sido tomados de Ferlay y cols. 6* y Shingfield et al. 5†. NR: no reportado.

Las dos vías de síntesis del AR en rumiantes son las que parten de los ácidos linoleico y α-linolénico presentes en la dieta del ganado (Fig. 2). Una parte del AR se genera directamente en el rumen por isomerización directa del ácido linoleico. Sin embargo, la mayoría del AR que finalmente termina en la grasa láctea se sintetiza de forma endógena en la glándula mamaria. El AR se forma por desaturación del doble enlace del carbono 11 del AV generado en el rumen, gracias a la enzima ∆-9 desaturasa (Fig. 2). Se ha estimado que el porcentaje de AR de origen endógeno es, al menos, el 60% del total presente en la leche 11.

Figura 2 Rutas metabólicas de formación de cis-9 trans-11 18:2 (ácido ruménico) en grasa láctea de rumiantes a partir de ácido linoleico y ácido α-linolénico. Tomada de De la Fuente y Juárez 56.

ÁCIDOS GRASOS TRANS Y SALUD. EVIDENCIAS CIENTÍFICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

Desde que Mensink y Katan 12 reportaron por primera vez que la ingesta de AGT favorecía el incremento de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-colesterol) y disminuía las de alta densidad (HDL-colesterol) en plasma humano, se han realizado multitud de estudios dirigidos a evaluar la incidencia de estos AGT en las enfermedades cardiovasculares (ECV). La EFSA 1 concluyó que existe una alta correlación entre ambos y la Comisión Europea 13 proporcionó información sobre la presencia de grasas trans en los alimentos y en la dieta general de la población de la Unión Europea y describió la relación entre el consumo de grasas trans y el riesgo de ECV.

Mozaffarian y cols. 14 observaron que una ingesta diaria de AGT superior al 2% de la energía total de la dieta incrementa significativamente la incidencia de ECV. Este aumento es directamente proporcional a la cantidad de AGT ingerida en un amplio intervalo de ingesta, de 1,3 a 16,1 g/día.

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir no más del 1% de AGT sobre la ingesta diaria total de energía 15. En Europa, las recomendaciones para AGT oscilaron entre ≤ 2 E% (Francia, Reino Unido) y ≤ 1E% (Bélgica, Países Bajos, Alemania-Austria-Suiza, España) 1,8. Las directrices más recientes de las asociaciones profesionales en Europa (Sociedad Europea de Cardiología) y Estados Unidos (American Heart Association; American Diabetes Association) y el United States Department of Agriculture (USDA) indican que el consumo de TFA debe ser lo más bajo posible (citadas en referencia 8). Todo lo anterior y la reformulación de alimentos con procesos tecnológicos mejorados están facilitado la comercialización de productos de origen industrial con bajo contenido de AGT.

En cualquier caso, es importante especificar el origen de los AGT, ya que los efectos podrían depender del contenido en los distintos isómeros individuales que, como se ha indicado anteriormente, varían con cada tipo de grasa.

La fuente principal de AGT en la dieta humana son, en general, las grasas vegetales parcialmente hidrogenadas pese a que, como se ha indicado, están también presentes en la grasa de los alimentos de rumiantes 16. Actualmente el contenido medio de AGT en alimentos está disminuyendo y su aporte, frente al conjunto de la ingesta total de energía, se encuentra en torno al 1% 17. Además, distintas evidencias científicas apuntan que el consumo de cantidades moderadas de AGT procedentes de la grasa de leche no contribuiría a aumentar los riesgos cardiovasculares por la ingesta de productos lácteos 18.

Se ha argumentado que el bajo impacto negativo de los AGT de origen lácteo en la salud sería una consecuencia de la ingesta limitada de este tipo de grasa en la dieta. Un ensayo clínico documentó que niveles muy altos de AV (diez veces más que la cantidad que se consume normalmente) tuvieron efectos similares sobre los factores de riesgo de ECV a los que producían los AGT de origen industrial 19. Más recientemente, un informe de la EFSA 8 sugiere que las evidencias disponibles son insuficientes para establecer si existe una diferencia entre los AGT de origen natural e industrial consumidos en cantidades equivalentes en relación con el riesgo de ECV. Sin embargo, la mayoría de los estudios declaran que la asociación positiva entre el consumo de AGT y el riesgo de ECV se explica por la ingesta de AGT de origen industrial 20,21,22. Una revisión más reciente relacionada con los AGT de rumiantes deja claro que no se les puede atribuir ningún efecto fisiológico adverso convincente y que solo un consumo extremadamente alto causaría efectos negativos sobre los lípidos del plasma 23.

EFECTOS ESPECÍFICOS DE ISÓMEROS TRANS-18:1 INDIVIDUALES

Las conclusiones de los estudios anteriormente mencionados están basadas en el supuesto de la existencia de dos grupos diferenciados de AGT, según procedan de la HI o de la BHR. Sin embargo, durante mucho tiempo, los efectos en la salud de los AGT han ignorado el papel de los isómeros individuales, probablemente debido a su dificultad de análisis y falta de patrones comerciales. Vahmani y cols. 24,25 describieron en dos estudios, en adipocitos de ratón y células hepáticas humanas, que los isómeros trans-18:1 se metabolizan de manera diferente y tienen distintas propiedades lipogénicas, en las que la posición del doble enlace desempeñaría un papel esencial. El AV y el isómero trans-13, por ejemplo, mostraron una mayor afinidad por la enzima ∆-9 desaturasa, mientras que el isómero trans-9 18:1 favorecía la expresión de distintos genes lipogénicos.

Field y cols. 26 revisaron la información publicada sobre los efectos del AV en distintas líneas celulares, modelos animales y humanos. Concluyeron que los estudios hasta esa fecha no avalaban una relación entre el AV y las ECV, la resistencia a la insulina o la generación de procesos inflamatorios. Desde entonces, diversas investigaciones han atribuido una serie de efectos positivos para la salud específicamente al AV. Un ensayo de toxicidad oral aguda en ratas alimentadas con una grasa láctea fuertemente enriquecida en AV disminuyó significativamente el contenido de TG en plasma sanguíneo, sin generar efectos metabólicos perjudiciales ni influir negativamente en los biomarcadores lipídicos 27. Otros estudios más recientes con modelos animales han acumulado nuevas evidencias sobre las ventajas metabólicas de la presencia de AV en la dieta 28,29,30.

Aparentemente, la importancia del AV radica en su papel como precursor de AR, uno de los compuestos bioactivos más relevantes presentes en la grasa de la leche (ver la siguiente sección). Inicialmente, se creía que la síntesis endógena de AR solo se producía en la glándula mamaria de rumiantes, pero se ha demostrado que este isómero de CLA también se sintetiza en tejidos humanos gracias a la acción de la enzima ∆-9 desaturasa 9. Además, hay evidencias crecientes que sugieren que el AV sería un AG bioactivo por sí mismo, independiente de su papel como promotor o sustrato enzimático para la formación de AR. Por ejemplo, se ha documentado que el AV suprime la proliferación de células MCF-7, indicando que este isómero ejercería un efecto anticancerígeno 31. Otros trabajos en modelos animales han revelado también potenciales propiedades antiinflamatorias de VA, que podrían ser desempeñadas al margen de su papel como sustrato para la síntesis de AR 32,33.

Los isómeros trans monoinsaturados distintos de 18:1 también se pueden encontrar en la grasa de la leche en pequeñas cantidades 34, pero sus efectos en la salud humana son muy poco conocidos. Solo el trans-9 16:1, un biomarcador natural de grasa de leche, ha merecido cierta atención. La presencia de este isómero en humanos se ha asociado con la menor incidencia de diabetes 35,36, la menor mortalidad relacionada con la ECV y la disminución de muerte súbita cardiaca 37. Estas evidencias indican el interés de más investigación sobre el mismo en el futuro.

EL CLA COMO COMPONENTE BIOACTIVODE LA LECHE. ÁCIDO RUMÉNICO

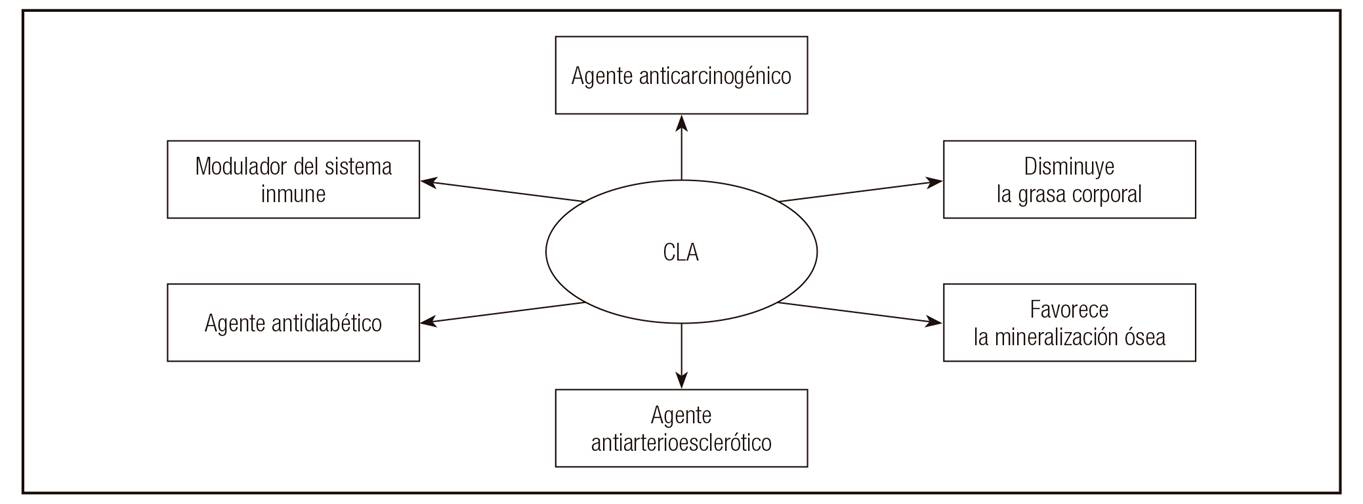

Desde la identificación del CLA como un compuesto capaz de inhibir la carcinogénesis 38, la investigación sobre este grupo de AG ha experimentado un crecimiento exponencial. Los efectos potencialmente beneficiosos atribuidos al CLA en la literatura científica son múltiples (Fig. 3). Entre ellos, cabe destacar su papel como agente antitumoral 39,40,41 y antiarterioesclerótico 42,43,44. La mayoría de estas propiedades bioactivas se han relacionado con dos isómeros, el trans-10 cis-12 y el AR. Como ya se expuso previamente, el primero es muy escaso en leche mientras que el segundo es abundante en dicho alimento.

Figura 3 Efectos beneficiosos del ácido linoleico conjugado (CLA) observados en experimentos in vitro y con modelos animales. Tomada de De la Fuente y Juárez 56.

Los distintos efectos bioactivos observados para el AR y el trans-10 cis-12 18:2 pueden ser atribuidos a las diferencias estructurales entre las dos moléculas que son derivadas de la posición y la geometría de los dos dobles enlaces (Fig. 4). El trans-10 cis-12 18:2 se oxida más eficientemente que el AR 45 porque sus dobles enlaces están más expuestos y, como resultado, su papel se relaciona con procesos catabólicos como la lipolisis o la oxidación de grasas. En contraste, el AR se ha asociado mayoritariamente a efectos anabólicos y antiinflamatorios 6,46,47.

Los procesos inflamatorios celulares subyacen en la patogenia de las ECV, la diabetes, las infecciones virales o el cáncer y el AR ha demostrado un gran número de efectos positivos contra la respuesta inflamatoria en distintos modelos in vitro y animales 48. Esta actividad antiinflamatoria estaría vinculada a dos vías metabólicas que concurren en las células, la plasmática y la nuclear.

Figura 4 Estructura química del trans-11 18:1, cis-9 trans-11 18:2 y del trans-10 cis-12 18:2. Tomada de Gómez-Cortés y De la Fuente 57.

En la vía plasmática, el AR intervendría disminuyendo la síntesis de eicosanoides (citoquinas, tromboxanos, prostaglandinas) proinflamatorios que se originan a partir del metabolismo del ácido araquidónico (20:4 n-6) y su precursor celular, el ácido linoleico. El AR competiría con estos AG por las mismas rutas enzimáticas. En primer término, el AR dificultaría la síntesis de 20:4 n-6 a partir de linoleico. Por otro lado, el AR contribuiría a disminuir la formación de eicosanoides proinflamatorios generados a partir de 20:4 n-6, compitiendo por las mismas ciclooxigenasas y lipoxigenasas. Globalmente la producción de eicosanoides conjugados estaría relacionada con la prevención de procesos de inflamación, vascularización, promoción de tumores y respuesta inmune 49,50.

En la vía nuclear, el AR operaría como un ligando de alta afinidad de los denominados receptores activados por proliferadores peroxisómicos (PPAR, por sus siglas en inglés). Aquellos PPAR activados por el AR actuarían como reguladores negativos de genes diana implicados en la modulación de la inflamación, carcinogénesis, adiposidad, diabetes y generación de enfermedades cardiovasculares 48,50,51.

En comparación con los resultados observados en modelos animales, los efectos positivos de la ingesta de CLA en ensayos en humanos son más limitados. Una posible explicación es que, en animales, los ensayos se han realizado con concentraciones más altas de CLA y la dosis en la dieta sería un factor determinante. Desafortunadamente, hasta la fecha, los estudios de intervención en la dieta humana que evalúen el consumo de productos lácteos enriquecidos en AR son muy escasos. Tricon y cols. 52 no detectaron modificaciones significativas en los biomarcadores inflamatorios después del consumo de diferentes productos lácteos enriquecidos en AR (1,40 g/día), mientras que Sofi y cols. 53) observaron una reducción significativa de las citoquinas inflamatorias tras la ingesta de queso de leche de oveja enriquecido en AR (0,14 g/día). Penedo y cols. 54 midieron también disminuciones de interleuquinas proinflamatorias en adultos tras el consumo de mantequillas enriquecidas en AR (1,00 g/día). Por su parte, Jaudszus y cols. 55 observaron en un ensayo piloto que la suplementación dietética con AR purificado disminuía moderadamente la respuesta inflamatoria a nivel celular en niños con asma. Aunque esta información proviene de un número limitado de estudios, son evidencias prometedoras que sugieren que el consumo de AR sería útil para reducir la respuesta inflamatoria y así prevenir ciertas patologías de nuestro tiempo relacionadas con el proceso inflamatorio.

CONCLUSIONES

El consumo de AGT presentes en los alimentos se ha relacionado con una mayor incidencia en ECV, frente al consumo de otros AG mono o poliinsaturados. Aunque las fuentes principales de AGT en los alimentos, grasas vegetales parcialmente hidrogenadas y productos derivados de rumiantes, carne y productos lácteos contienen AGT comunes, los contenidos de los distintos isómeros difieren sustancialmente. Las últimas evidencias científicas disponibles sobre los efectos del AV, el isómero predominante en alimentos derivados de rumiantes, en la salud no indican una asociación con ECV o procesos inflamatorios.

La carne de rumiantes y la leche y los productos lácteos, con grasa, son la principal fuente natural del CLA en la dieta. Aunque los ensayos clínicos en humanos son limitados, los resultados de investigación disponibles evidencian una asociación positiva en ECV, reducción de inflamación y otras enfermedades.

BIBLIOGRAFÍA

1. European Food Safety Authority (EFSA). Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the presence of trans fatty acids and the effect on human health of the consumption of trans fatty acids. EFSA J 2004;81:1-49. [ Links ]

2. Organización Mundial de la Salud (OMS). Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias. Comité del Codex sobre nutrición y alimentos para regímenes especiales. Ginebra: OMS; 2004. [ Links ]

3. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición sobre el riesgo asociado a la presencia de ácidos grasos trans en alimentos. Rev Com Cient AESAN 2010;12:95-114. [ Links ]

4. Shingfield KJ, Chilliard Y, Toivonen P, Kairenius P, Givens DI. Trans fatty acids and bioactive lipids in ruminant milk. Adv Exp Med Biol 2008;606:3-65. [ Links ]

5. Shingfield KJ, Wallace RJ. Synthesis of conjugated linoleic acid in ruminants and humans. En: Sels B, Philippaerts A (eds.). Conjugated linoleic acids and conjugated vegetable oils. Londres: Royal Society of Chemistry; 2014. pp. 1-64. [ Links ]

6. Ferlay A, Bernard L, Meynadier A, Malpuech-Brugere C. Production of trans and conjugated fatty acids in dairy ruminants and their putative effects on human health: a review. Biochimie 2017;141:107-20. [ Links ]

7. Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). Ácidos grasos trans en los alimentos: orientaciones para los operadores. Madrid: FIAB; 2015. [ Links ]

8. European Food Safety Authority (EFSA). Technical report. Scientific and technical assistance on trans fatty acids. EFSA; 2018. DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433 [ Links ]

9. Van Wijlen RPJ, Colombani PC. Grass-based ruminant production methods and human bioconversion of vaccenic acid with estimations of maximal dietary intake of conjugated linoleic acids. Int Dairy J 2010;20:433-48. [ Links ]

10. Gómez-Cortés P, Juárez M, De la Fuente MA. Milk fatty acids and potential health benefits: an updated vision. Trends Food Sci Technol 2018;81:1-9. [ Links ]

11. Mosley EE, Dagger BS, Moate PJ, McGuire MA. Cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid is synthesized directly from vaccenic acid in lactating dairy cattle. J Nutr 2006;136:570-5. [ Links ]

12. Mensink RP, Katan MB. Effect of dietary trans fatty acids on high-density and low-density lipoprotein cholesterol levels in health subjects. New England J Med 1990;323:439-45. [ Links ]

13. European Commission. Report from the Commission to the European Parliament and the Council regarding trans fats in foods and in the overall diet of the Union population. COM 2015;619:1-15. [ Links ]

14. Mozaffarian D, Katan MB, Ascherio A, Stampfer MJ, Willett WC. Trans fatty acids and cardiovascular disease. New England J Med 2006;354:1601-13. [ Links ]

ARTÍCULO 4

PSICOLOGÍA DE LA SALUD, EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN

"Consumo de drogas": la construcción de un problema social

"Consume of drugs": the construction of a social problem

Slapak, Sara1; Grigoravicius, Marcelo2

1 Directora del proyecto de investigación UBACyT P051 "Evaluación de cambio psíquico de niños en psicoterapia psicoanalítica" (Programación 2004-2007). sslapak@psi.uba.ar

2 Becario de Doctorado UBACyT (2004-2007) "Contexto familiar y consumo de sustancias psicoactivas en niños entre 10 y 12 años", con la dirección de Sara Slapak.

Resumen

El presente trabajo forma parte del marco teórico de una investigación desarrollada mediante una beca UBACyT de doctorado, cuyo propósito es indagar el consumo de sustancias psicoactivas en niños escolarizados.

Se presenta un recorrido histórico acerca del uso de dichas sustancias en diferentes sociedades y culturas describiendo los significados que suelen asociársele. Asimismo, se aborda el surgimiento, a partir del siglo XX, de la política prohibicionista de determinadas sustancias psicoactivas a nivel internacional. Se analiza la manera en que dichas medidas repercuten en la percepción social sobre el fenómeno del consumo de sustancias, resultando de utilidad para la comprensión de los procesos intervinientes, recurrir a la teoría de las representaciones sociales desarrollada por la Psicología Social.

Se concluye que el "problema de las drogas" es resultado de un largo proceso de construcción social, que repercute en diferentes ámbitos, e incide en las políticas implementadas sobre el tema.

Palabras clave: Sustancias psicoactivas; Historia; Representaciones sociales

Abstract

The following paper is a part from the theorical frame of an investigation that is developing by an UBACyT doctoral scholarship, witch purpose is to inquiry the use of psychoactive substances in scholar children.

An historical review about the use of those substances in different societies and cultures is presented. Also it is analyzed the beginning in the XX century of the prohibitive politics of some psychoactive substances wordwide. It is analyzed the way that those politics influence the social perception about the use of substances phenomenon, resulting very useful to comprehend the processes involved, to use the social representations theory.

As a conclusion we can say that the "drugs problem" is the result of a long process of social construction that influences different areas and repercutes on the politics being applied in the subject.

Key words: Psychoactive substances; History; Social representations

Introducción

El uso de sustancias psicoactivas no siempre fue percibido como un problema social; aparece como tal sólo recientemente en la historia de la humanidad, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, se sabe que los seres humanos han consumido sustancias psicoactivas desde hace decenas de miles de años, sin que ello representara un problema para la sociedad.

Sociedades diferentes, con culturas diferentes tienen distintas maneras de concebir la realidad, así como una misma sociedad transforma su manera de interpretar la realidad a consecuencia del devenir histórico, y de los cambios políticos, sociales o económicos. Por esto, es importante realizar un recorrido histórico que permita comprender la evolución de un fenómeno milenario que encuentra diferentes particularidades según el contexto histórico-social de que se trate. Tal es así, que el uso de determinadas sustancias que para nuestra cultura y momento histórico son de uso cotidiano, como el café, el alcohol o el tabaco, fueron severamente prohibidas y reprimidas en otros momentos y por otras sociedades; por el contrario se permitía y alentaba el uso de ciertas sustancias como el cannabis, el opio o plantas alucinógenas, que hoy en día se encuentran prohibidas en nuestra sociedad.

En el presente trabajo se realizará un breve recorrido histórico sobre la cuestión, que forma parte de la construcción del marco teórico de una investigación en curso, cuyo propósito es indagar y comprender uno de los aspectos del complejo problema del consumo de sustancias psicoactivas, referido al descenso en la edad de inicio en el consumo1.

Desarrollo

Un consumo milenario

El uso de sustancias psicoactivas se remonta al comienzo mismo de la humanidad; casi en la totalidad de los más antiguos grupos y tribus de cazadores y recolectores, y en diferentes lugares del planeta, los científicos han descubierto el uso de algún tipo de sustancia psicoactiva acompañando cultos mágico-religiosos y actividades médico-terapéuticas. Cabe aclarar que para muchos pueblos, medicina, magia y religión eran en un principio prácticas casi indisolubles; en ellas se utilizaban numerosas variedades de hierbas, hongos y plantas que contenían múltiples principios psicoactivos. Dichas prácticas se encontraban estrechamente vinculadas a la concepción misma de enfermedad: sinónimo de castigo divino y de impureza, requería como correlato practicas terapéuticas asociadas a la magia y la religión. Es decir, el consumo de sustancias psicoactivas estaba íntimamente ligado a factores culturales, incluido y a la vez condicionado por las particularidades de las respectivas cosmovisiones. Asimismo se ha demostrado el uso de sustancias psicoactivas en diversas ceremonias de iniciación y en rituales de pasaje a la adultez, en numerosos grupos humanos.

Con la adquisición de conocimientos sobre técnicas agrícolas, el ser humano comienza a desarrollar mejoras en muchas de las especies vegetales silvestres; esto mismo ocurre con las especies que contienen principios psicoactivos. Un claro ejemplo es lo que ocurre con la adormidera; existen indicios del cultivo de dicha especie en Europa fechables hacia el siglo 25 a.C.; asimismo, se han encontrado indicios de plantaciones de cannabis en China fechables hacia el año 4000 a.C. y se conocen infinidad de bebidas alcohólicas en la antigüedad remota debidas a la fermentación de muy diversos vegetales.

En cuanto a los registros escritos, se tiene noticias del uso de adormidera a través de una tablilla sumeria que se remonta al tercer milenio a.C.; asimismo, se hallaron registros escritos babilónicos acerca del consumo de mandrágora y cannabis. Incluso el célebre Código de Hammurabi (siglo 18 a.C.) hace alusión al consumo de vino de dátiles, penando fuertemente su adulteración en el artículo 108. A partir del hallazgo del Papiro de Ebers (siglo 12 a.C.), considerado una de las farmacopeas más importantes del Antiguo Egipto, pudo constatarse el uso de diversas sustancias psicoactivas en preparados medicinales, como ser la adormidera, la mandrágora, el cannabis y algunas bebidas alcohólicas. Cabe destacarse que en el Antiguo Egipto, las recomendaciones morales sólo tenían lugar para algunos casos aislados en los que se observaba el abuso de alcohol. Del mismo modo, en varios pasajes bíblicos se hace alusión al consumo de vino, adoptando una actitud ambivalente, por un lado se celebra sus bondades para con el hombre y por otro lado, se condena el consumo excesivo por parte de sacerdotes y profetas.

A pesar de la imposibilidad de realizar aseveraciones determinantes debido a la heterogeneidad y el estado lacunario de las fuentes, puede observarse que, no obstante lo extendido del uso de sustancias psicoactivas en la Antigüedad, su consumo parece no representar un problema social universal. Si bien existen registros acerca de recomendaciones y preceptos morales, se dirigían casi exclusivamente a casos aislados con consumos excesivos, o al uso profano, pero no hacia las sustancias psicoactivas en sí mismas (Escohotado, A.; 1995).

Ciencia, moral y religión

Con el tiempo, lo que antiguamente estaba indisolublemente ligado comienza a separarse. Coincidente con cierta secularización de la medicina, que basándose en las ideas de Hipócrates y Galeno se aparta cada vez más de la magia y la religión, aparece un nuevo uso de sustancias psicoactivas. De esa época proviene la utilización de la noción griega de droga que se expresaba mediante el término phármakon, que indica a la vez la idea de remedio y veneno, las dos significaciones inseparablemente; ningún fármaco era considerado inocuo ni altamente peligroso en sí mismo, sino que la frontera entre el remedio y el veneno estaba dada por el uso que las personas hacían de las sustancias, específicamente de la dosis utilizada. Hubiera resultado inadmisible en esa época pensar en drogas "buenas" o "malas" para el ser humano, ya que el concepto se encontraba despojado de valores morales. Este sentido se evidencia en la inexistencia de una regulación expresa sobre el consumo de sustancias psicoactivas; y si bien, como ya se ha mencionado, existen momentos de la Antigüedad en que se condena el uso de ciertas sustancias, el hecho mismo del consumo no está legalmente prohibido, sino sólo mal visto, condenado moralmente.

Cuando el Imperio romano se cristianiza, la fusión del Imperio y la Iglesia trae aparejada la desaparición del concepto de phármakon; ya no existen sustancias que puedan resultar remedio o veneno según el uso que se haga de ellas, sino que tan sólo el simple uso de cualquier planta, hongo o arbusto utilizados con frecuencia en las religiones pre-cristianas comienza a relacionarse con actividades satánicas y heréticas. El objetivo es reducir al mínimo las practicas religiosas que no fueran cristianas; se desencadena entonces, la persecución, el castigo, la tortura, y la muerte de personas que utilizan sustancias psicoactivas diferentes del vino -única sustancia psicoactiva legitimada por la liturgia cristiana-. El uso de ciertas sustancias comienza a relacionarse con la desviación, el pecado y la brujería; de esta manera aparece en escena un severo sistema legislativo y punitivo sobre el uso de sustancias psicoactivas. La tendencia represiva se reflejó asimismo en la destrucción de los conocimientos farmacológicos de la Antigüedad, condenándose todo uso de sustancias hasta en sus usos médico-terapéuticos, lo que representó una gran involución para la medicina como ciencia. Cabe destacar en este periodo que, contrariamente a lo esperado, el fenómeno perseguido se multiplicaba en lugar de disminuir alcanzando proporciones inusitadas, dejando como resultado la muerte de miles y miles de personas.

A partir de las cruzadas y el consecuente conocimiento de la medicina árabe y su rica farmacopea, las sustancias psicoactivas comienzan a reinstalarse lentamente en Europa de la mano de prácticas médico-terapéuticas. De esta forma renace la farmacología como una disciplina separada de la magia, la brujería y la hechicería. Resulta interesante señalar que durante el Medioevo y comienzos del Renacimiento el consumo de alcohol alcanza altísimos niveles; no sólo el consumo del vino, sino de bebidas blancas, generadas gracias a la nueva utilización del alambique -de origen árabe- para la destilación del alcohol, empresa llevada a cabo en el interior de muchos conventos y monasterios europeos. El surgimiento de los estados nacionales modernos produce numerosos cambios en casi todos los ámbitos. La autoridad de la fe cede el paso a la autoridad de la razón y por lo tanto muchas de las sustancias psicoactivas otrora prohibidas y perseguidas son ahora utilizadas por la medicina que resurge como ciencia moderna, junto a la química, la botánica y otras disciplinas, separándose de la consideración moral, de la magia y la brujería. Los desarrollos y descubrimientos de la bioquímica moderna propulsan el conocimiento acabado sobre la estructura, el funcionamiento y el uso de diversas sustancias psicoactivas.